Metabolismo e intensità dello sforzo: ovvero i sistemi energetici

In ogni momento della giornata il nostro organismo ha bisogno di produrre energia, anche quando siamo in una condizione di riposo, è necessario mantenere “accesa la macchina” per permettere il funzionamento di organi ed apparati fondamentali per la vita.

La quantità di energia richiesta è proporzionale alla durata dello sforzo che si deve compiere, mentre la velocità di produzione dipende dall’intensità: diciamo quindi che l’energia necessaria per compiere uno spostamento di 1 km è quasi uguale sia che lo si faccia correndo che camminando, ciò che cambia è invece la velocità di produzione dell’energia perché uno sforzo più intenso prevede che si abbia più energia nell’unità di tempo.

I sistemi energetici

In base alla richiesta energetica del nostro organismo, la produzione di energia non avverrà sempre nello stesso modo da attraverso 3 metabolismi, ovvero i sistemi energetici.

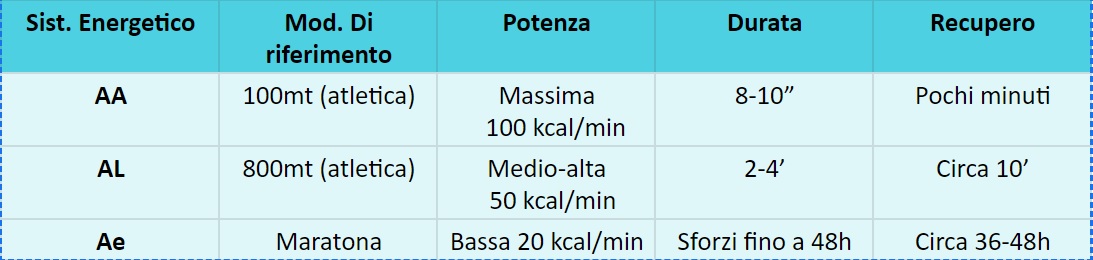

I tre sistemi energetici si differenziano per la quantità e la velocità di produzione, per il tipo di “combustibile” utilizzato per creare nuova energia e per i tempi di recupero.

Vediamo brevemente quali sono e come funzionano i sistemi energetici:

1. Il sistema anaerobico alattacido

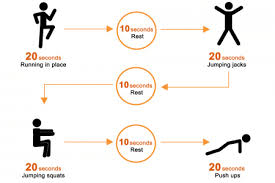

Il sistema anaerobico alattacido (AA) è il sistema energetico degli sprinter o degli sforzi massimali ma di durata ridotta. Si definisce anaerobico perché non necessita di ossigeno per produrre la quantità di energia richiesta, ed alattacido perché non comporta un accumulo di acido lattico a livello muscolare Utilizza un substrato energetico che si chiamata fosfocreatina (PC) dalla quale crea nuova “moneta energetica” ovvero l’adenosin-tri-fosfato (ATP). E’ il sistema energetico che produce la maggior quantità di energia nell’unità di tempo (80-100 kcal/min), ma ha un’autonomia limitata, ovvero dopo 8-10” le scorte di PC terminano ed il sistema AA non è più in grado di far protrarre lo sforzo alla medesima intensità. I tempi di recupero, e quindi le scorte di PC vengono ricreate nel giro di pochi minuti (3’-4’).

2. Il sistema anaerobico lattacido

Il sistema anaerobico lattacido (AL) è il sistema energetico dei mezzofondisti veloci, dei canottieri o di chi fa uno sforzo sostenuto per una durata limitata a qualche minuto. In questo caso il sistema è definito lattacido perché comporta un accumulo di lattato a livello muscolare. Questo sistema utilizza una serie di zuccheri per produrre energia, in primo luogo il glicogeno che si trova a livello muscolare o nel fegato. Il sistema AL è in grado di fornire una buona quantità di energia (50 kcal/min) per un arco temporale che può durare fino ai 3’-4’. Il tempo di recupero è variabile ma si aggira intorno ai 10’.

3. Il sistema aerobico

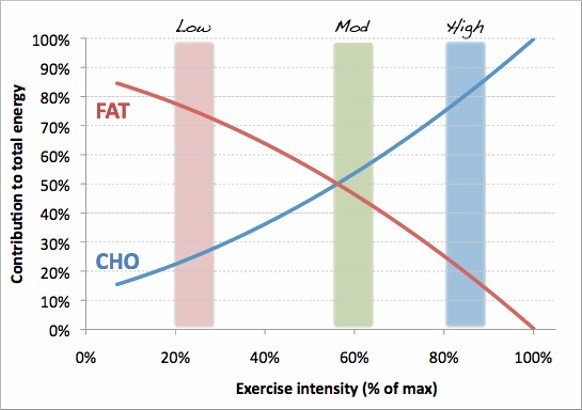

Il sistema aerobico (Ae) è il sistema energetico dei maratoneti o di tutti quegli sforzi prolungati nel tempo ma di intensità medio-bassa. E’ definito aerobico perché l’ossigeno è parte fondamentale del processo di produzione dell’energia. Il sistema aerobico è l’unico che utilizzo una miscela di carburanti. Ovvero zuccheri e grassi. La composizione di tale miscela dipende dall’intensità dello sforzo. Più sarà intenso, più il carburante sarà a base di zuccheri e viceversa. Il sistema Ae ha una potenza bassa (20 kcal/min) ma durata pressoché infinita (in effetti è il sistema energetico che utilizziamo per vivere, anche in assenza di sforzo fisico). Il recupero però delle scorte di zuccheri e grassi consumati durante uno sforzo aerobico è molto lungo e dipendente dall’assunzione di alimenti, di solito è compreso tra le 36 e le 48h.

Compartecipazione

I sistemi energetici non lavorano mai a “compartimenti stagni”, ma sono organizzati come dei serbatoi comunicanti tra di loro per garantire sempre la migliore e più efficiente produzione di energia. Per cui non ci sarà mai uno sforzo totalmente AL, ma all’interno di questo ci sarà una partecipazione anche dei sistemi AA e Ae (in base alla durata e all’intensità dello sforzo stesso). Ecco perché negli sport di situazione o nei giochi di squadra sarà fondamentale allenare tutti i metabolismi per garantire la miglior performance.

Conoscere le caratteristiche dei sistemi energetici è importante per finalizzare al meglio un programma di allenamento e impostare tempistiche ed intensità delle diverse esercitazioni!

Qui sotto una breve tabella riassuntiva dei 3 sistemi energetici: